Alla scoperta della civiltà forestale e l’emozione di osservare la sega ancora in funzione

Venerdì 11 agosto 2023

Da tempo mi ripromettevo di partecipare ad una delle visite guidate all’Antica Segheria Veneziana di Cavalese: finalmente ho realizzato il mio proposito e le aspettative non sono state deluse! Negli anni ho iniziato a conoscere questo paese della Val di Fiemme, ho potuto ammirare la Pieve di Santa Maria Assunta e la Chiesa di San Vigilio; ho aderito ad un tour nell’affascinante Biblioteca Muratori e ad un altro a Casa Bertelli; durante una passeggiata, che mi piace molto e che passa dalla Chiesetta di San Valerio, mi imbatto sempre nella segheria. Poterla finalmente visitare è stato per me emozionante!

Ringrazio di cuore il Palazzo della Magnifica Comunità di Fiemme e in particolare Tommaso Dossi per la calorosa accoglienza e per l’opportunità di svolgere la visita gratuitamente.

La prenotazione della visita guidata avviene online o al telefono, ma per il biglietto (5 euro; gratuito per i possessori di Fiemme – Cembra Guest Card) occorre recarsi prima presso il Palazzo della Magnifica Comunità di Fiemme, in centro a Cavalese. A partire dalle nove, infatti, la biglietteria è aperta e da lì possiamo scendere a piedi fino all’Antica Segheria oppure approfittare del servizio gratuito di bus navetta, che parte alle 9.30 e arriva al Parcheggio Cascata, a pochi minuti a piedi. I posti auto davanti alla segheria sono pochi e dovrebbero essere giustamente riservati alle persone con mobilità ridotta.

Personalmente ho preferito scendere a piedi, con una piacevole camminata di circa 20 minuti, seguendo la graziosa mappa che mi è stata consegnata in biglietteria. Così mi sono goduta alcuni scorci di Cavalese, percorrendo gli stretti vicoli e alcune piazze, tra edifici antichi e sempre suggestivi panorami.

Scendendo l’ultimo tornante possiamo già ammirare la segheria dall’alto, con lo stemma del Comune ben impresso sull’intonaco chiaro e la catasta di tronchi accanto all’entrata. Mentre attendo l’inizio della visita, mi prendo qualche minuto per osservare il canale ligneo che conduce l’acqua alla ruota e guardarmi attorno. Il Rio Gambis, che attraversa Cavalese e qui corre verso il torrente Avisio, scroscia protetto dalla frescura e dall’ombra degli alberi e, guardando indietro verso le case, possiamo scorgere il grazioso campanile della Chiesetta di San Valerio, che svetta proprio sopra di noi.

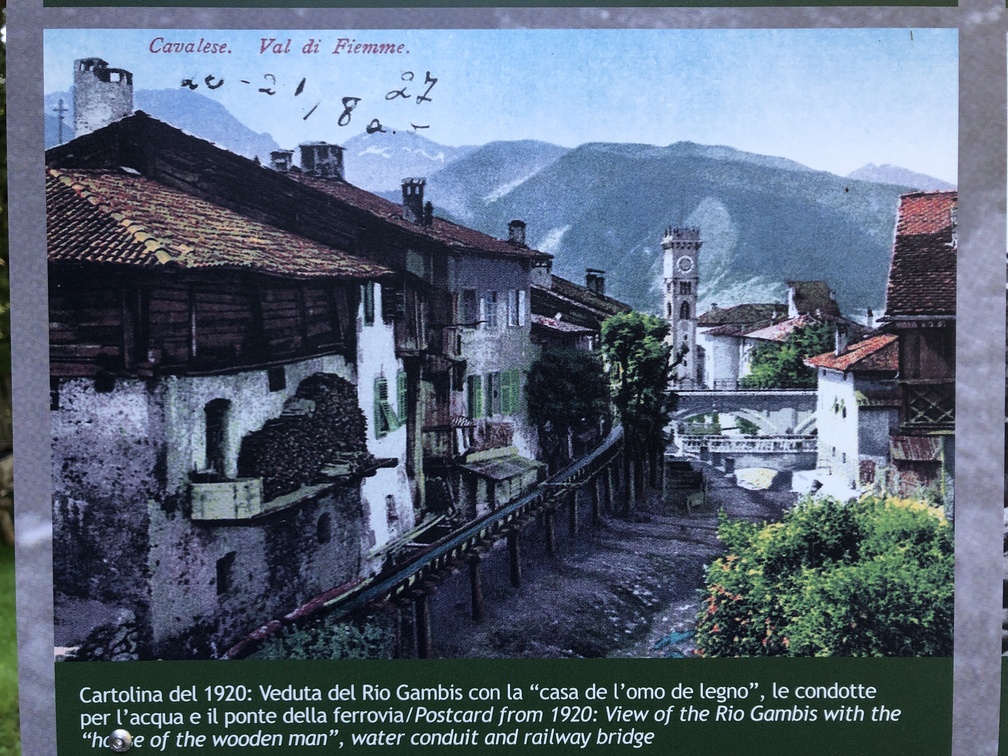

Alcuni pannelli illustrativi ci danno informazioni interessanti sulla segheria e sulle altre strutture un tempo presenti a Cavalese (fucine, una conceria, moli per la macinazione del gesso e pestini per quella delle cortecce impiegate per conciare le pelli, mulini per la produzione di farina di cereali). Molto interessanti sono le cartoline che raffigurano Cavalese nei primi decenni del Novecento: vedute particolari che ci portano indietro nel tempo e in cui spiccano elementi che riconosciamo perché presenti ancora oggi, ma inseriti in un tessuto urbano differente.

Avvicinandoci al retro della segheria, in corrispondenza con una gradevole area picnic, possiamo leggere alcune informazioni che anticipano ciò che ci verrà spiegato nel dettaglio durante la visita guidata. Cominciamo così ad immergerci in una realtà di duro lavoro, sapienza e arte di un mestiere adesso sconosciuto ai più, quello del segantino.

Alle dieci in punto inizia la nostra visita e, seduti sulla catasta di tronchi proprio davanti alla segheria aperta, ci accolgono due straordinari “segantini”, le nostre guide Carlo e Riccardo, aiutati dal giovanissimo nipote di quest’ultimo. Il signor Riccardo Vanzo, un tempo responsabile dell’attività della segheria, ci coinvolge subito con i suoi modi esperti, semplici e appassionati, spiegandoci il funzionamento della segheria e immergendoci nel contesto culturale e storico in cui essa è inserita, narrandoci la vita della popolazione e mostrandoci ciò che poteva essere la tipica giornata di un segantino, insieme a quella altre figure ad esso collegate.

STORIA DELLA SEGHERIA DI CAVALESE

La prima presenza di segherie in Val di Fiemme è attestata circa sei-settecento anni fa: erano strutture più piccole e ridotte rispetto a quelle sviluppatesi successivamente e lavoravano peggio. Quella che adesso chiamiamo Antica Segheria Veneziana di Cavalese in realtà non è così antica, ma fu costruita nel 1888, poiché la precedente, che sorgeva accanto al torrente Avisio, era stata travolta e distrutta da un’alluvione nel 1882. Non sappiamo esattamente a quando risalisse la struttura originaria, ma è probabile che avesse già quattro-cinquecento anni! Lo straripamento del corso d’acqua portò via tutta la parte in legno, mentre rimase lo scheletro in muratura, poi abbattuto qualche decennio fa quando fu costruita la strada di fondo valle, la provinciale 232.

Dall’anno dell’edificazione della segheria, nel 1888, fino al 1945 il funzionamento avveniva come lo vediamo adesso: grazie ad una ruota idraulica in legno a gravità del diametro di 3 metri. Il salto di 7 metri permetteva all’impianto di utilizzare al meglio una portata di acqua che variava dai 40 ai 55 litri al secondo, proveniente dal Rio Gambis, deviato verso la ruota da un canale in legno.

Dopo la fine della Prima guerra mondiale, le vendite di legname rallentarono notevolmente perché vi era una grande disponibilità data dallo smantellamento delle strutture militari. Oltre a cambiamenti di tipo socioeconomico, l’avvento dell’elettricità e delle nuove tecnologie costituirono un altro motivo di crisi delle antiche segherie veneziane: quella a nastro tipo “Brenta” e poi quelle elettriche multilame avevano una resa 12 volte superiore…

L’antica segheria di Cavalese reagì negli anni apportando modifiche e miglioramenti: nel 1945 l’acqua fu incanalata in un tubo metallico sotterraneo, azionante una turbina per il funzionamento sia della sega veneziana sia di quella circolare. Nove anni più tardi furono installati due motori elettrici, uno per ciascuna sega, eliminando così gli inconvenienti dell’uso dell’acqua, che poteva essere scarsa o eccessiva durante le piene.

Il signor Riccardo, in qualità di responsabile dell’attività della segheria, aveva tra i propri compiti la sua sorveglianza; così, nell’estate del 1973, recandovisi per un controllo scoprì che era stata saccheggiata dai ladri! Appena entrato, si accorse subito che vi era qualcosa di strano, o meglio che mancavano alcune parti fondamentali: non c’erano più la lama, la catena del carro, i due motori elettrici e tutti gli spessori… I ladri avevano preso tutto l’occorrente per far funzionare un’altra segheria come questa!

Pur rimanendo di proprietà del Comune di Cavalese, l’impianto fu chiuso e rimase inutilizzato, finché una trentina di anni fa, un amministratore comunale notò che in Alto Adige venivano organizzate visite guidate alle antiche segherie. L’idea parve buona e si decise di ricreare il funzionamento della struttura originaria, con il canale ligneo e la ruota, sebbene il salto di 7 metri sia stato ridotto a due o tre al massimo.

Gli interventi di restauro sono iniziati negli anni Novanta e hanno causato anche una riduzione della portata del Rio Gambis, per consentire il funzionamento della segheria a scopi dimostrativi. Così oggi la struttura è aperta a turisti e locali, a chiunque sia curioso di fare un tuffo nella civiltà forestale, ancora oggi viva e attiva in Val di Fiemme. Si tratta, inoltre, dell’unica segheria visitabile e funzionante poiché l’ultima ancora in uso, in Val di Stava, cessò di esistere nel 1985, quando fu distrutta durante il tragico disastro dovuto alla rottura delle dighe di Prestavel.

Il nome scelto è rimasto quello originale: segheria veneziana, poiché per primi furono proprio i veneziani a costruire e progettare questo tipo di struttura, non solo in Italia, ma anche all’estero, come in Francia e in Germania.

Le segherie veneziane erano diffusissime in Val di Fiemme e nel 1899 ne erano attive ben 84, di cui 8 si trovavano a Cavalese; gli altri paesi con il maggior numero erano Predazzo (24) e Castello-Molina di Fiemme (25). Di queste segherie una decina era di proprietà dei vari Comuni, mentre la maggioranza di privati, che in questo modo si garantivano un lavoro, comprando i tronchi, segandoli e vendendo assi ai falegnami.

Le segherie private lavoravano tutto l’anno perché avevano necessità di guadagno e trovavano sempre acquirenti per i loro prodotti, mentre quelle comunali erano attive solo in inverno, da novembre ad aprile, in quanto in quei mesi riuscivano a segare il quantitativo di legno sufficiente per il Comune. Per cosa era utilizzato? Una piccola parte era destinata alla falegnameria comunale, mentre la maggioranza delle assi erano sistemate in una catasta ad asciugare durante l’estate e, una volta alleggerite, erano portate vicino alla strada, dove ancora oggi possiamo notare i ruderi di un grande caseggiato, un tempo adibito a magazzino. Lì erano stoccate e potevano essere prese per soddisfare le richieste dei cittadini residenti nel Comune, ad esempio per costruire una casa.

Gli abitanti, quindi, potevano inoltrare una richiesta all’ufficio preposto e ricevere l’approvazione, pur dovendo sempre sottostare a determinati limiti e quantità (massimo 12-15 metri cubi di legno). L’acquisto del legname dal Comune era vantaggioso perché il prezzo era di circa la metà rispetto al valore commerciale delle assi. Perché? Il principio è semplice: il Comune è il gestore, ma il legname è già di proprietà dei cittadini residenti, che possiedono le foreste; quindi, l’acquisto deve coprire non la materia prima, ma solo le spese vive della paga del boscaiolo, del trasportatore e del segantino!

Lavorando solo in inverno, i segantini del Comune durante l’estate si dedicavano ad altre occupazioni; erano boscaioli, contadini, pastori… A ottobre usciva il bando di concorso comunale al quale potevano presentarsi i segantini locali, residenti nella zona: attraverso una vera e propria gara di appalto era scelta l’offerta migliore, che prevedeva una paga commisurata ai metri cubi di legno prodotto.

ABBATTIMENTO E TRASPORTO DEI TRONCHI

Così ogni inverno due segantini erano impiegati nella segheria comunale e producevano ben 500 metri cubi di assi, ovvero segavano circa 1.500 tronchi, che venivano abbattuti durante l’estate dai boscaioli incaricati, scelti anch’essi tramite gara e che pulivano i rami, scortecciavano il legno e lo sezionavano secondo le lunghezze volute. Questi tronchi erano lasciati all’interno del bosco, sul letto di caduta, così da seccarsi e stagionarsi; in autunno venivano trasportati, spesso con l’aiuto di un cavallo, e fatti scendere sulla strada.

(Questo racconto mi fa tornare in mente il sistema molto ingegnoso per condurre a valle “le bore”, cioè i tronchi degli alberi abbattuti, che abbiamo potuto osservare durante il nostro trekking a Cava de le Bore, vicino a Predazzo.)

A questo punto il trasportatore designato (vincitore di un altro apposito bando) portava i tronchi alla segheria. Munito di uno slittone, che vediamo appoggiato al muro esterno della segheria, l’instancabile lavoratore caricava fino a 6 o 7 tronchi per volta, facendoli rotolare e tirandoli a strascico sulla strada innevata, agganciati ad alcuni ferri piantati nel legno, che il signor Riccardo ci indica in uno dei tronchi a noi più vicino. Le strade erano leggermente scavate nel terreno formando una specie di conca, così da far scorrere lo slittone all’interno e inserire lo strascico in una specie di pista. Il duro lavoro cominciava alle sei del mattino e verso mezzogiorno il trasportatore arrivava in località Cascata, da cui raggiungeva velocemente la segheria, depositando all’esterno i tronchi in una catasta, proprio dove siamo seduti noi per la visita. Se lo spazio era già pieno, portava il legno nello spiazzo dove ora si trova il parcheggio, proprio di fronte.

Il trasportatore terminava di lavorare verso le tre del pomeriggio, ma la sua occupazione era molto difficile: innanzitutto, era da solo (mentre i boscaioli, ad esempio, potevano essere in gruppo fino a cinque persone) e i tronchi scivolavano sul ghiaccio, anche se lo slittone disponeva di apposite frenature e i legni erano rallentati dalle catene che vediamo ora appese alla parete. Inoltre, le strade erano strette e non era possibile scambiarsi; quindi, dovevano essere presi accordi precedentemente e il lavoro andava ben organizzato.

IL LAVORO IN SEGHERIA

E i segantini? In primo luogo, i due segantini sceglievano il proprio turno: non lavoravano insieme, ma per 12 ore di fila sei giorni a settimana. Il primo turno iniziava a mezzogiorno e finiva a mezzanotte, il secondo copriva l’altra metà delle 24 ore… Il lavoratore che decideva di smontare a mezzanotte spesso non tornava a casa, che poteva essere lontano qualche chilometro, inerpicata sul monte o in altri paesini, ma dormiva nella camera al piano superiore, dove erano presenti un letto e una stufa. Riposatosi fino al sorgere del sole, tornava a casa per qualche ora per far visita alla famiglia e svolgere le proprie faccende, per poi riprendere a lavorare a mezzogiorno. Si diceva che i segantini lavoravano “dalle stelle alle stelle”, cioè dall’alba al tramonto, senza mai vedere la luce del sole…

Entrambi erano esperti del lavoro perché dovevano svolgere ogni operazione in modo autonomo e in solitaria. Innanzitutto, il segantino spostava il tronco dalla catasta e lo portava all’interno della segheria, dove lo misurava e toglieva una parte per raggiungere una lunghezza standard di 4 metri e 4 centimetri. La rimozione dell’eccesso veniva operata con una sega metallica e un meccanismo per tagliare la testa del tronco di una dozzina di centimetri, così da rimuovere anche la parte sporca, spesso piena di sassi che avrebbero rovinato la lama. Poi il tronco veniva girato per tagliare l’altra testa; questa complessa operazione era svolta grazie ad una trave con un foro, dentro il quale si infilava il chiodo e un’assicella; oliato con il grasso; questo semplice ma non banale meccanismo permetteva di girare agevolmente il tronco.

Il segantino puliva il legno con una grossa scopa e lo osservava, ne misurava il diametro in orizzontale e in verticale e appuntava tutto su un foglio, che vediamo appeso alla porta. Su di esso vi è una tabella che indica i giorni del mese: alla fine di ciascuno, il foglio era recapitato nell’ufficio forestale del comune e lì veniva calcolata la cubatura; di solito venivano prodotti circa 65 metri cubi di legno segato. Questo dato era moltiplicato per il prezzo di appalto stabilito con la gara, così da pagare il salario al segantino. Il guadagno era basso, ma sicuro, soprattutto in tempi difficili; inoltre, vi era il vantaggio di lavorare riparati dalle intemperie, sotto un tetto.

Completate le misurazioni, il segantino poteva procedere al taglio del legno, che avveniva grazie alla sega veneziana azionata dalla ruota esterna, messa in moto dall’acqua del Rio Gambis. Anche questa operazione non era affatto banale perché durante l’inverno la sega poteva rallentare, poiché l’acqua diminuiva: era il segno che il ruscello stava gelando. Allora, munito di piccone, il segantino doveva risalire il corso e picconare il punto dove si formava il ghiaccio. Fortunatamente non succedeva spesso, ma poteva accadere, soprattutto nelle notti e nelle mattine più fredde. Il problema fu risolto quando l’acqua venne incanalata in un tubo sotterraneo, ma la versione che vediamo adesso, frutto del restauro, riproduce quella più antica.

Posizionato il tronco sul carro, che lo spinge contro la sega, esso viene assicurato agli spessori e bloccato con dei cunei e un’assicella di legno. A questo punto viene girato il volante alla parete per abbassare il condotto che porta l’acqua alla ruota, la quale, girando, aziona la sega; la leva del carro viene abbassata ed esso comincia a muoversi spingendo il tronco contro la lama. Non appena il taglio si apre sul tronco, il segantino deve inserire un cuneo per tenerlo aperto.

La lama era affilata con una lima due o tre volte a turno e ogni tanto il lavoratore doveva assicurarsi, toccandola, che fosse sempre fredda. Se si scaldava, infatti, era un segnale di cattivo funzionamento della sega, che poteva dover essere limata o oliata con il grasso.

Quando il taglio sta per essere completato una campanella avvisa automaticamente; il segantino gira il volante alzando il canale dell’acqua e la sega si ferma. Il carro, che è avanzato, viene spinto indietro con facilità, anche grazie alla leggera discesa.

L’asse segata viene rimossa ed è possibile procedere al prossimo taglio; solitamente il segantino misurava di nuovo il diametro all’inizio e alla fine per scegliere gli spessori più adatti e inserendo quello più sottile nella parte più grande, così da produrre assi omogenee.

Continuando a segare sempre dalla stessa parte, il lavoro terminava con la sega circolare, che toglieva la spigolatura da tutte le assi.

LA VISITA

Mentre questo complesso e affascinante universo ci viene raccontato, il signor Riccardo e suo nipote ci mostrano gli strumenti del mestiere, appesi alle pareti, mimano le azioni dei segantini e, infine, azionano la sega… Che esperienza incredibile!

Il giovanissimo aiutante libera il volante e permette all’acqua di cadere sulla ruota: sentiamo il fragore e notiamo la lama della sega iniziare a muoversi; abbassata anche la leva, il carro comincia a spostarsi e il tronco viene progressivamente segato. Possiamo notare come i cunei vengano aggiustati, il taglio si mantenga aperto e, infine, come l’asse prodotta sia accatastata accanto.

Dopo circa quarantacinque minuti dall’inizio della visita il primo taglio è completato, ma c’è ancora tanto da scoprire! Vediamo come il tronco, segato su una faccia, venga abilmente ribaltato. Questa operazione non era compiuta un tempo, perché si continuava a segare dalla medesima parte e le angolature erano rimosse dalla sega circolare. Sprovvisti di essa, ora notiamo come l’esperienza e la conoscenza siano necessarie per capire quale faccia tagliare.

Mentre il taglio procede possiamo salire nella camera del segantino al piano superiore, a cui ci conduce una stretta scala di legno. L’ambiente è spartano e semplice, ma piuttosto accogliente, con un letto e una bella stufa, oltre ad un attaccapanni e un bacile per l’acqua.

Facciamo un giro anche all’esterno per osservare il funzionamento della ruota, che continua a girare… Intanto la seconda asse è stata segata e, mentre viene effettuato il terzo taglio, il signor Riccardo ci indica l’asticella che tiene fermo il tronco: il suo nome tecnico è stanga e il legno deve avere caratteristiche particolari. In primo luogo, deve essere molto flessibile perché si flette a contrasto con i perni e permette di aderire al tronco da tagliare. Quella che vediamo all’opera ha circa cinquant’anni e proviene da un albero tagliato in alta quota, in una fitta abetaia; per questo motivo la pianta è rimasta sottile, pur essendo alta, e priva di rami lungo il tronco, poiché essi si sono seccati subito per assenza di luce. I nodi, che ci vengono indicati da Riccardo, sono piccoli e garantiscono così la flessibilità del legno, che non si spacca.

Pian piano diveniamo consapevoli di trovarci di fronte ad un sistema antico e con tempi molto diversi dai nostri: in dodici ore di lavoro, infatti, la sega tagliava circa 4 tronchi, corrispondenti a 2 metri cubi di legno, mentre le segherie odierne ne producono 100 in sole otto ore!

La visita sta per concludersi e siamo rimasti in pochi a osservare la sega in azione. Allora, accompagnati, possiamo scendere sotto la segheria e scoprire il funzionamento del meccanismo, al tempo stesso semplice e complesso. Vediamo, infatti, il sistema azionato dalla forza dell’acqua sulla ruota, in un ambiente molto particolare, in penombra e circondati da polvere, ragnatele e segatura. Il rumore è forte, ma l’esperienza è unica nel suo genere!

Prima di salutare, uno degli ultimi visitatori rimasti chiede per cosa fosse usata la segatura. Quando è secca, è utile per i focolai; spesso era messa e pressata in dei bidoni, che potevano bruciare fino a quattro ore. Se la segatura è prodotta da piante verdi, invece, viene data ai contadini per spargerla nell’orto. Insomma, nulla veniva sprecato!

Dopo aver ringraziato le nostre guide, possiamo rientrare a Cavalese a piedi oppure prendere il comodo bus navetta che alle 12 parte dal parcheggio di fronte alla Cascata. È stata una visita intensa e incredibile, che ci ha condotti alla scoperta di un lavoro tradizionale e impegnativo, che doveva essere svolto con sapienza e maestria… Poter vedere la sega in azione, poi, conferisce grande valore aggiunto, così come anche l’esperienza e il racconto appassionato del signor Riccardo.

INFORMAZIONI

- Antica Segheria Veneziana di Cavalese: https://www.visitfiemme.it/it/more-info/fiemme/mercati/Antica-segheria-veneziana_isd_91560

- Video sul servizio Rai Alto Adige: https://www.youtube.com/watch?v=SCK4kC-ubc0&ab_channel=Valfiemme

- Palazzo della Magnifica Comunità di Fiemme: https://www.palazzomagnifica.eu/

- Comune di Cavalese: https://www.comunecavalese.it/Territorio/Luoghi-e-punti-di-interesse/Cosa-puoi-visitare/Segheria-Veneziana

LEGGI ANCHE …